Mentre le macerie di Gaza raccontano l’ennesimo atto di pulizia

etnica e annientamento coloniale, il governo italiano si prepara a

“sedersi al tavolo della ricostruzione”.

Lo fa con toni solenni e parole come “pace”, “aiuto”, “stabilità”. Ma

dietro le dichiarazioni umanitarie si muovono interessi, strategie e

contraddizioni che svelano un’altra verità: la geopolitica al servizio

del business.

A Palazzo Chigi si è riunita una task force interministeriale per

coordinare gli interventi nella Striscia, a guidarla è Antonio Tajani,

che ha annunciato la presentazione di un piano italiano all’ONU per la

“ricostruzione politica ed economica” di Gaza, con l’Autorità

Palestinese come interlocutore e i governi arabi come garanti.

Dietro l’apparente neutralità istituzionale, però, si profila un

vecchio schema: l’Italia che partecipa a una “missione di pace” dopo

aver sostenuto nei fatti la guerra.

La doppia morale del governo da una parte, Roma si propone come mediatrice umanitaria, dall’altra, vende armi a Israele: nonostante le parole di sospensione.

Mentre

Gaza veniva cancellata a colpi di bombe, Roma preferiva il silenzio.

Nessuna sanzione, nessun blocco alle esportazioni, nessun riconoscimento

del diritto all’autodeterminazione palestinese. Oggi, gli stessi attori

parlano di “ricostruzione” e “rinascita”. Ma cosa si ricostruisce, se

prima si è reso possibile distruggere?

L’Italia partecipa attivamente alla missione europea EUBAM-Rafah, con un contingente di Carabinieri (vedi Tuscania Opuscolo No Base) impegnato nel controllo del valico tra Egitto e Gaza.

Ma

il contingente italiano, già presente con una piccola unità, è pronto a

essere ampliato fino a 250 militari e carabinieri, con l’obiettivo

dichiarato di garantire “sicurezza e stabilità” e addestrare le future

forze militari palestinesi nella Striscia, dentro il disegno di Trump,

NATO e Israele di un governo “tecnico” e coloniale in chiave

anti-Resistenza, con il rischio concreto di rafforzare un dispositivo di

controllo più che di pace.

È il solito linguaggio delle “missioni post-conflitto”: addestramento, stabilizzazione, ricostruzione. Lo stesso già visto in Somalia negli

anni ’90, dove la presenza italiana si è trasformata in un laboratorio

di intervento militare travestito da cooperazione. Anche lì, tra affari,

ONG cooptate e appalti miliardari, la ricostruzione è diventata terreno

di conquista per le imprese “amiche” del governo. Anche allora, si

parlava di “aiuti” e “democrazia”, ma i risultati furono corruzione,

violenza permanente e consolidamento del potere delle élite.

Dietro la parola “ricostruzione” si muovono già gli interessi delle

grandi aziende italiane del cemento, dell’energia e delle

infrastrutture.

Webuild, Buzzi Unicem, Cementir, Leonardo, Terna, Italferr:

nomi che ritornano ogni volta che una guerra apre nuove “opportunità”

economiche. Le stesse imprese che in passato hanno partecipato e

tutt’ora partecipano a grandi opere contestate, come il Ponte sullo

Stretto, ad appalti nei paesi in guerra o a progetti ad alto impatto

ambientale e sociale.

Ora si candidano per ricostruire ciò che

l’industria bellica – di cui l’Italia stessa fa parte – ha contribuito a

radere al suolo.

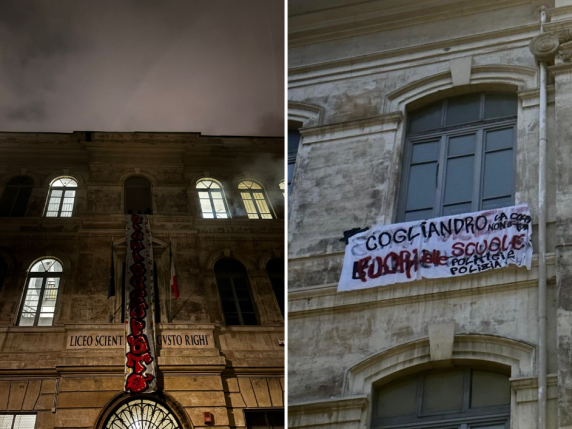

Ulteriore ipocrisia sono le proposte del MUR di avviare corsi

telematici per il popolo palestinese colpito dallo scolasticidio e la

costruzione di una nuova università in cooperazione con l’Italia:

iniziative “nobili” da parte del Governo, se non fosse per le

innumerevoli complicità tra le nostre università e il sistema

accademico-militare-industriale israeliano, che migliaia di student in

lotta contestano e su cui nessun Ateneo ha voluto prendere iniziative

che non fossero timide, tardive, insufficienti. Con una mano si

collabora con i carnefici nella scienza militare, industriale,

tecnologica e ideologica del genocidio, con l’altra ci si propone come

educatori delle “vittime”.

Tutto ciò rappresenta un’altra occasione per presentarsi come

“partner affidabili” nel Mediterraneo, mentre si normalizza la guerra,

l’occupazione israeliana come se fossero catastrofi naturali, e si

dimenticano le responsabilità.

Per chi da mesi manifesta nelle piazze contro il genocidio, la complicità italiana è lampante.

Non

bastano i comunicati di pace o le foto di ministri con caschi da

cooperanti per cancellare il ruolo di un governo che ha venduto armi,

sostenuto Israele e criminalizzato chi si schiera con la Palestina.

La

“ricostruzione” annunciata a Roma non è segno di pace, ma l’ennesimo

tentativo di ripulire l’immagine di uno Stato che partecipa alla guerra

per profitto e per potere.

Nessuna pace è possibile se si ignora il colonialismo israeliano, se

si continua a disumanizzare il popolo palestinese e a proteggere i suoi

carnefici.

La vera ricostruzione di Gaza deve nascere da chi Gaza la

abita e la resiste, non da chi ha contribuito a distruggerla e ora

aggiunge mattoni e cemento al muro dell’oppressione.