da contropiano

Almirante? Un servo dei nazisti

Come Almirante collaborava con i nazisti.

L’Osservatorio

: … quando l’uso della memoria è finalizzato alla riscrittura della

Storia. E’ il caso di Ladispoli dove il trentaseienne Alessandro Grando,

eletto sindaco con i voti di una coalizione fortemente connotata a

destra, ha deciso con il beneplacito del Prefetto di Roma di intitolare a

Giorgio Almirante la piazza antistante la parrocchia del Sacro Cuore.

Come riportato nell’intervista a Emanuele Rossi de Il Messaggero lo

scorso 16 marzo, la figlia di Almirante Giuliana De’ Medici ha

ringraziato il parroco: «Benedirà la piazza e speriamo dica ai giovani

chi era mio padre».

Questo

perché nei giorni scorsi il sacerdote aveva detto che per lui quella

«si chiamava piazza della Chiesa e non piazza Almirante».

Cominciamo

noi a ricordare chi era Almirante riportando la storia dell’assoluzione

dall’accusa di falso giunta dopo lunghe vicissitudini giudiziarie al

quotidiano “L’Unità” per aver titolato il giornale del 27 giugno 1971

: “Un servo dei nazisti. Come Almirante collaborava con gli occupanti tedeschi ”

da

Archivio la Repubblica.it;

Almirante e gli scheletri di Salò

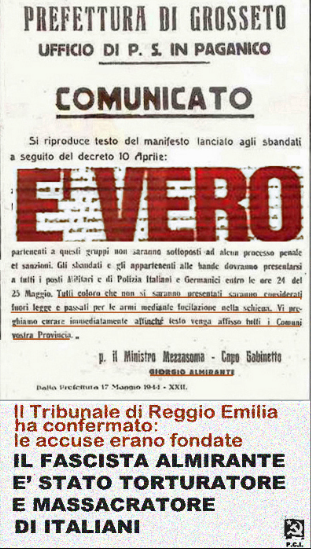

In Maremma lo chiamavano il “manifesto della morte”. Era il maggio del 1944, apparve una mattina di primavera sui muri dell’ alta Toscana, tra le pendici dell’ Amiata e la Val di Cecina, nei paesi sopra Grosseto già occupati dalle insegne di Hitler. Vi era riprodotto l’ ultimatum rivolto il 18 aprile da Mussolini ai militari “sbandati” dopo l’ 8 settembre 1943

e ai ribelli saliti in montagna: consegnatevi ai tedeschi o ai fascisti entro trenta giorni, oppure vi aspetta la fucilazione. Morte era minacciata anche a chi avesse dato aiuto o riparo ai partigiani.

In Maremma lo chiamavano il “manifesto della morte”. Era il maggio del 1944, apparve una mattina di primavera sui muri dell’ alta Toscana, tra le pendici dell’ Amiata e la Val di Cecina, nei paesi sopra Grosseto già occupati dalle insegne di Hitler. Vi era riprodotto l’ ultimatum rivolto il 18 aprile da Mussolini ai militari “sbandati” dopo l’ 8 settembre 1943

e ai ribelli saliti in montagna: consegnatevi ai tedeschi o ai fascisti entro trenta giorni, oppure vi aspetta la fucilazione. Morte era minacciata anche a chi avesse dato aiuto o riparo ai partigiani.

Fu

il sigillo, quel decreto legge voluto dal duce di concerto con Rodolfo

Graziani, per un’ indiscriminata caccia all’ uomo e per rastrellamenti

feroci, in una terra insanguinata dalle stragi. Solo in Maremma, tra il

13 e il 14 giugno, furono ammazzati a Niccioleta ottantatré minatori.

Ma

il manifesto che quel tragico ultimatum sunteggiava non era firmato da

un comando militare della Rsi o da un presidio delle SS. Era firmato da

Giorgio Almirante, allora capo di gabinetto di Fernando Mezzasoma,

ministro della Cultura Popolare che curava la Propaganda della

Repubblica Sociale. Una figura non di seconda fila – quella del

trentenne Almirante – approdata al governo filonazista di Salò dopo una

robusta esperienza giornalistica da caporedattore nel quotidiano Il

Tevere e da segretario di redazione della Difesa della Razza, la rivista

ufficiale dell’ antisemitismo sulla quale scrisse articoli intonati al

più convinto “razzismo biologico”.

Ma

il manifesto che quel tragico ultimatum sunteggiava non era firmato da

un comando militare della Rsi o da un presidio delle SS. Era firmato da

Giorgio Almirante, allora capo di gabinetto di Fernando Mezzasoma,

ministro della Cultura Popolare che curava la Propaganda della

Repubblica Sociale. Una figura non di seconda fila – quella del

trentenne Almirante – approdata al governo filonazista di Salò dopo una

robusta esperienza giornalistica da caporedattore nel quotidiano Il

Tevere e da segretario di redazione della Difesa della Razza, la rivista

ufficiale dell’ antisemitismo sulla quale scrisse articoli intonati al

più convinto “razzismo biologico”.

È

lo stesso Almirante al quale oggi il sindaco Gianni Alemanno vuole

dedicare una strada di Roma. Se la vicenda del manifesto è stata

sfiorata appena dalle cronache di questi giorni, meno conosciuta è la

storia del processo che proprio sul clamoroso episodio vide negli anni

Settanta il leader della Fiamma inizialmente nelle vesti dell’

accusatore-querelante, poi arretrato nel ruolo di “imputato morale”. Una

vicenda giudiziaria lunga sette anni, dall’ andamento lento, che si

concluse con assoluzione piena per l’ Unità, il quotidiano querelato per

aver pubblicato un documento giudicato da Almirante “vergognosamente

falso” e “calunnioso”.

Per

il fondatore del partito neofascista italiano fu una sconfitta

irrevocabile. La possiamo ricostruire oggi grazie alla documentata

ricerca realizzata nel corso di anni da uno dei testimoni, Carlo

Ricchini – giornalista di lunga esperienza, allora direttore

responsabile del quotidiano comunista, inventore delle prime iniziative

editoriali dell’ Unità – per un libro che deve essere ancora pubblicato

(Il manifesto della morte con la firma di Almirante).

La

sentenza avversa al leader missino era scontata fin dalle prime

udienze, ma un complicato intreccio politico-giudiziario ne rallentò il

cammino. Quel che nelle intenzioni dei promotori doveva essere il

battesimo pubblico dell’Almirante in doppio petto, utilizzato in

alleanze dirette e indirette con la Dc, da liturgia assolutoria si

trasformò, grazie a un’ imbarazzante documentazione, in spinoso teatro

d’ accusa. Da qui le pratiche dilatorie, le ritirate strategiche, le

eccezioni procedurali mosse dagli avvocati di Almirante, che trascineranno il dibattimento per tutti gli anni Settanta, fino all’epilogo sancito soltanto nel 1978.

Il

manifesto di Almirante venne alla luce nell’estate del 1971, scovato da

alcuni storici dell’università pisana negli archivi di Massa Marittima.

L’Unità lo pubblica il 27 giugno sotto il titolo Un servo dei nazisti.

Come Almirante collaborava con gli occupanti tedeschi.

D’intonazione analoga Il Manifesto,

che lo propone con un severo commento di Luigi Pintor. «Ci apparve

subito evidente», racconta Ricchini, «che era stata scoperta una prova

della partecipazione diretta di Almirante alla repressione

antipartigiana, da lui tenuta nascosta, come se il posto occupato a Salò

fosse stato un impiego come un altro e la sua divisa da brigatista nero

un obbligo dovuto alle circostanze».

Intanto

il manifesto firmato Almirante, quasi sempre con la soprascritta

“Fucilatore di partigiani”, riempie i muri d’Italia. Da Reggio Emilia a

Catanzaro, da Terni a Trapani, da Modena ad Avellino, le associazioni

partigiane si mobilitano per denunciare il segretario del Movimento

Sociale. Almirante replica con una pioggia di querele, uscendone ovunque

sconfitto. Ma non a Roma, dove il processo più importante, quello

intentato contro i due quotidiani di sinistra, mostra un percorso

alquanto accidentato.

Fin

da principio Almirante nega tutto. Nega l’autenticità del manifesto,

sostenendo che sia un falso stampato ad arte contro di lui. Nega di

essere stato già allora capo di gabinetto di Mezzasoma (sposta in avanti

la data). Nega che il ministero della Cultura popolare potesse dare

esecuzione al bando di Mussolini. Nega che i ministri di Salò potessero

prendere simili iniziative in territori controllati dalle forze armate

germaniche.

Anche

la prosa illetterata del documento gli risulta estranea, “non ho mai

firmato manifesti o comunicati di tal genere in quel periodo, né

rientrava nelle mie attribuzioni firmare manifesti a nome del ministro”.

Insomma, s’è trattato “d’una vergognosa campagna di stampa”, il titolo

di fucilatore “un’ignobile infamia”. La prima udienza si svolge sul

finire del 1971. Sono chiamati a difendersi dall’accusa di “falso e

diffamazione” i giornalisti Carlo Ricchini e Luciana Castellina, allora

direttore responsabile del Manifesto.

In

realtà non è difficile dimostrare l’autenticità del documento: la copia

fotostatica è autenticata da un notaio che attesta la conformità con

l’originale. «Le prove di oggi sarebbero già sufficienti», dichiara il

pubblico ministero Vittorio Occorsio, autorevole magistrato già

impegnato in quegli anni contro il terrorismo nero. Propone sia chiamato

a deporre il sindaco di Massa Marittima invitandolo a esibire

l’originale del manifesto. La nuova udienza è fissata per il 25 gennaio

del 1972, la conclusione appare prossima.

All’appuntamento

di gennaio si presenta anche l’ onorevole Almirante: sorridente,

impeccabile nel vestito fumo di Londra, cravatta blu con piccoli

cerchietti bianchi. Al principio della deposizione chiama in causa il

Parlamento e le istituzioni che, nonostante il suo passato, hanno

legittimato l’elezione a deputato. «Faccio presente che sono deputato

in Parlamento dal 18 aprile del 1948», esordisce con toni rassicuranti.

«Allora, oltre le regole costituzionali, vi erano norme eccezionali che

vietavano di entrare in Parlamento a coloro i quali avessero assunto

cariche o ricoperto determinate responsabilità nella Rsi. Personalmente

non ho mai subito alcun procedimento penale né fruito di amnistie. Se

c’era qualcosa da dire, quella era l’epoca più adatta, per freschezza di

ricordi, vivacità di polemiche, presenza di testimoni».

In

altre parole, se non sono state fatte rispettare la Costituzione e le

leggi, la colpa non è mia. E il confino di polizia al quale Almirante fu

condannato nel 1947? Un legale gli ricorda il grave provvedimento

subìto per il collaborazionismo con i tedeschi e per le attività

successive alla guerra. Ma il segretario missino ha ricordi confusi. Gli

interessa soltanto rimarcare la totale estraneità al manifesto

pubblicato sui giornali e al bando di morte pronunciato da Mussolini e

Graziani.

«Curare

la diffusione del comunicato o meglio del bando Graziani rientrava

nelle competenze del ministero dell’Interno o di quello delle forze

armate», ribadisce con piglio determinato. Lui boia o assassino di

partigiani? Ma non scherziamo. A nulla sembrano valere le nuove prove

documentali portate dal sindaco di Massa, un operaio di taglia robusta

dal buffo nome di Rizzago Radi che sfila dalla cartellina l’ originale

del documento firmato da Almirante, insieme alla lettera della

Prefettura che accompagna l’invio dei manifesti e la missiva del

vicecommissario prefettizio che rassicura sull’ affissione.

Il

manifesto, dunque, non è un falso. Il processo potrebbe rapidamente

chiudersi, come incoraggia Occorsio. Ma l’assoluzione dei giornalisti

implica la colpevolezza di Almirante. I suoi avvocati sono costretti a

cambiare strategia. L’unico modo per ritardare la sentenza è accorpare

il processo romano ai tanti processi in corso nella penisola in seguito

alle querele di Almirante. Il tribunale, presieduto da Carlo Testi,

sembra acconsentire alla proposta. L’udienza è aggiornata.

La

prima sorpresa, nel prosieguo del dibattimento, è la sostituzione del

pubblico ministero Occorsio con Niccolò Amato, futuro direttore degli

istituti di pena. Il suo orientamento appare capovolto rispetto alle

convinzioni del predecessore, facendo proprie le tesi difensive di

Almirante. Il processo slitta, si arriva a un nuovo rinvio per l’aprile.

Alberto Malagugini, difensore dell’Unità e futuro magistrato della

Corte Costituzionale, non ha dubbi: «Pur di prendere tempo sono state

poste le più strabilianti eccezioni procedurali. Non appena sono apparse

chiare le responsabilità del querelante per l’infame comunicato del

1944, non appena il tribunale è stato posto in condizione di decidere e

il pubblico ministero di udienza l’ha fatto intendere, la difesa ha

cominciato la sua manovra di sganciamento».

Intanto

in tutta Italia i processi intentati da Almirante si vanno chiudendo

con l’ assoluzione dei querelati. Per tutti gli altri collegi giudicanti

Almirante è un fucilatore di partigiani, a Roma devono ancora

certificarlo. Eppure i supporti documentali sono ovunque gli stessi.

Passano ancora due anni. Nel giugno del 1974, dopo accurate ricerche,

viene prodotta in aula la “prova delle prove”: un telegramma dell’ 8

maggio 1944, spedito dal ministero della Cultura Popolare all’indirizzo

della prefettura di Lucca. È stato trovato negli archivi di Stato, è

firmato Giorgio Almirante, e corrisponde parola per parola al manifesto

conservato a Massa Marittima.

Intanto

in tutta Italia i processi intentati da Almirante si vanno chiudendo

con l’ assoluzione dei querelati. Per tutti gli altri collegi giudicanti

Almirante è un fucilatore di partigiani, a Roma devono ancora

certificarlo. Eppure i supporti documentali sono ovunque gli stessi.

Passano ancora due anni. Nel giugno del 1974, dopo accurate ricerche,

viene prodotta in aula la “prova delle prove”: un telegramma dell’ 8

maggio 1944, spedito dal ministero della Cultura Popolare all’indirizzo

della prefettura di Lucca. È stato trovato negli archivi di Stato, è

firmato Giorgio Almirante, e corrisponde parola per parola al manifesto

conservato a Massa Marittima.

Un

foglietto giallo, tipico dei messaggi telegrafici di quel periodo, con

il decreto di morte pronunciato nell’aprile da Mussolini. Il capo di

gabinetto ne sollecita l’affissione in tutti i comuni della provincia.

Il funzionario che nel maggio del 1944 ha mandato il telegramma nella

tipografia Vieri di Grosseto per la stampa del manifesto s’è dimenticato

di levare la firma di Almirante. Una distrazione che inchioda il leader

del Movimento Sociale alle sue pesanti responsabilità.

Dagli

archivi affiorano anche altre carte compromettenti. Una circolare del

24 maggio 1944, firmata sempre dal capo di gabinetto di Mezzasoma,

ordina ai capi delle province di divulgare non solo i manifesti che

provengono dal ministero della Cultura Popolare ma anche dalle autorità

tedesche. Almirante è sbugiardato su tutti i fronti: è lui che cura la

propaganda del bando Graziani, ed è sempre lui che segue sollecito l’

affissione dei comunicati del Fuhrer. La sua difesa annaspa.

Vittorio

Occorsio, tornato a ricoprire la pubblica accusa, chiede ironico:

«Volete sostenere che è falso anche questo documento, che ci viene

inviato da un ufficio statale e su richiesta del tribunale?». Il

processo è sufficientemente istruito, non resta che chiuderlo. «Dopo la

sentenza», annuncia severo il pubblico ministero, «chiederò che gli atti

siano restituiti alla pubblica accusa per procedere per i reati di

calunnia e falsa testimonianza nei confronti di Almirante. Calunnia per

aver affermato che il manifesto era apocrifo, falsa testimonianza per

tutte le menzogne dichiarate davanti ai giudici».

Bisogna

aspettare ancora altri quattro anni per assistere alla “condanna

morale” del fondatore del Movimento Sociale. Un primo pronunciamento

assolutorio non soddisfa a pieno il quotidiano fondato da Antonio

Gramsci, mentre il Manifesto preferisce fermarsi al traguardo. Solo l’8

maggio del 1978, dopo un intervento della Cassazione, arriva una

sentenza priva d’ ombre, che assolve l’Unità «per avere dimostrato la

verità dei fatti» e condanna Almirante alle spese processuali, anche al

risarcimento dei danni.

«Ma

l’Unità non ha mai chiesto i danni», ricorda Ricchini in chiusura del

suo prezioso memoriale. L’unico che non poté leggere la sentenza fu il

pubblico ministero che Occorsio era rimasto vittima di un agguato, per

mano di terroristi ne con passione civile e rigore più l’aveva

sostenuta. Due anni prima Vittorio Due anni prima Vittorio Occorsio era

rimasto vittima di un agguato, per mano di terroristi neri.

SIMONETTA FIORI

SIMONETTA FIORI

Nessun commento:

Posta un commento